2025年十大新兴技术革命性影响深度剖析

一、结构电池复合材料(SBCs):能源存储与结构一体化的颠覆者

核心突破:通过碳纤维、环氧树脂等轻质材料集成储能与承重功能,实现“无质量储能”。瑞典查尔姆斯理工大学开发的SBCs能量密度达33.4 Wh/kg,刚度38 GPa,较传统金属结构减重30%-60%。

行业应用:

电动汽车:特斯拉Cybertruck采用碳纤维壳体减重25%,提升续航与抗冲击性;宝马i系列通过结构电池实现整车轻量化。

航空航天:空客实验将SBCs应用于飞机机身,未来车辆面板可变身“移动能量库”,推动飞行器能效与载重能力跃升。

挑战与前景:成本高昂(碳纤维价格)、制造工艺复杂(真空灌注精度)及回收难题需突破。中国复合材料工业协会预测2025年市场规模达120亿元,CFRP占比20%。新国标GB 38031-2025强化热失控防护要求,倒逼技术升级。

二、渗透能系统:盐差发电的绿色革命

技术原理:利用淡咸水盐度差异,通过半透膜渗透压驱动涡轮发电,或通过离子交换膜直接产电。迪拜未来基金会估算其年发电潜力达5177太瓦时,满足全球近五分之一电力需求。

商业化进展:

日本福冈:全球首座渗透能发电厂年发电88万千瓦时,结合海水淡化设施,为周边提供稳定淡水与电力。

法国罗纳河:OsmoRhone项目产能达500兆瓦,满足150万户家庭用电,发电成本预计2030年降至每兆瓦时100欧元,与核能竞争。

双重潜力:不仅发电,还可回收锂、氮等关键资源,构建能源-水-材料协同循环系统。

三、先进核能技术:清洁能源的未来基石

技术突破:

小型模块化反应堆(SMRs):俄罗斯、中国已实现商业化,气冷反应堆高温特性适配氢气生产,助力工业脱碳。

核聚变:预计1-20年内实现商业应用,提供近乎无限的清洁能源。

政策支持:中国《“十四五”能源领域科技创新规划》明确核电发展路径,核电站热电联供纳入清洁取暖规划,海水淡化技术同步推进。

四、工程化活体治疗:医学领域的生物革命

技术核心:通过基因工程改造微生物/细胞,使其在体内持续合成药物。美国Chariot Bioscience的微生物平台单次给药持续释放治疗物质;芬兰Aurealis Therapeutics利用益生菌治疗糖尿病足溃疡。

临床进展:

肿瘤治疗:NEC公司减毒沙门氏菌激活免疫系统对抗癌症,临床试验显示肿瘤抑制率90%。

神经疾病:GLP-1药物(如司美格鲁肽)在阿尔茨海默病试验中降低70%老年痴呆风险,通过抗炎、抗氧化机制保护脑细胞。

挑战:生物安全、遗传稳定性及监管框架需完善,但精准控制机制与生物封装技术已取得突破。

五、自主生化传感:实时监测的健康守护者

技术融合:结合生物化学、微纳工程与AI,实现从检测到干预的全流程自动化。麻省理工植入式传感器集成葡萄糖检测与胰岛素释放,响应时间缩短至10秒。

应用场景:

糖尿病管理:可穿戴皮肤贴片每5分钟更新血糖趋势,联动胰岛素泵自动调整剂量。

癌症监测:植入式纳米传感器检测循环肿瘤DNA,复发预警提前17天以上。

发展趋势:多模态融合(如脑机接口)、标准化建设及能量自供给(如酶生物燃料电池)推动其向“实时干预”转型。

六、绿色固氮:农业与能源的绿色转型

技术突破:生物基方法、电化学手段及生物启发系统替代传统哈伯-博施过程,降低碳足迹。澳大利亚JupiterIonics锂基氮固定技术、加州Ammobia新型催化剂推动分布式生产。

应用价值:

农业:中国农科院花生提质固氮技术增产38.68%,减少化肥使用,降低黄曲霉毒素污染。

能源:可再生能源驱动的固氮方法减少化石能源依赖,助力碳中和目标。

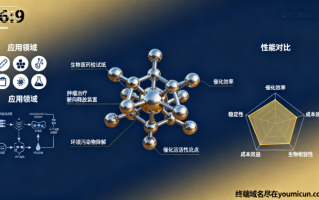

七、纳米酶:仿生催化的跨领域创新

技术优势:稳定性高、生产成本低、合成复杂度低。在医疗领域用于癌症精准给药、神经退行性疾病治疗;环境领域用于水净化;工业领域推动催化剂升级。

市场前景:预计2034年市场规模突破579.5亿美元,成为跨领域创新的催化剂。

八、协同感知:智能系统的智慧引擎

技术架构:5G/6G、边缘计算与AI融合,整合分布式传感器形成“群体智慧”。上海、武汉5G+车路协同示范区测试显示,智能避障系统减少70%以上潜在碰撞事故。

应用场景:

智慧城市:动态信号灯控制缓解拥堵,降低尾气排放。

工业生产:无人矿山全景建模提升安全性,设备健康监测预警故障。

九、生成式水印:数字内容的信任基石

技术原理:在AI生成内容中嵌入隐形标记,追溯源头与验证真实性。Google DeepMind的SynthID、Meta的VideoSeal已布局。

挑战:水印易被破坏、标准不统一。未来需构建数字信任基础设施,重塑媒体、法律、金融行业规则。

十、渗透能系统与协同感知的交叉应用

能源-水资源管理:渗透能系统结合海水淡化,实现能源与水资源协同管理。迪拜项目显示,其可推动混合可再生能源系统发展,增强区域能源韧性。

智慧城市:协同感知整合交通、能源、公共安全数据,通过AI决策优化资源分配,提升城市运行效率。

结论:技术协同与可持续发展

2025年十大新兴技术通过跨领域融合,形成“技术-产业-社会”协同创新网络。结构电池复合材料与电动汽车的结合推动轻量化设计,渗透能系统与协同感知优化能源与水资源管理,工程化活体治疗与自主生化传感重塑医疗模式。这些技术不仅解决能源危机、气候变化等全球性挑战,更通过技术标准化、伦理治理与国际合作,推动人类社会向“虚实共生、人机协同”的可持续未来迈进。未来十年,谁能率先突破技术瓶颈、完善基础设施、构建互操作网络,谁就能在全球创新版图中占据主导地位。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~